放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

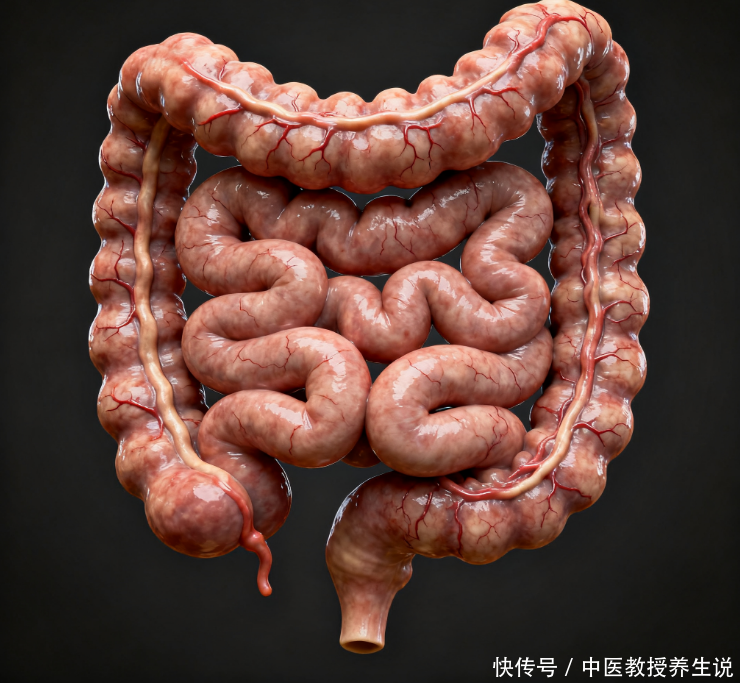

很多人都有过这样的经历:吃完饭没多久,不是觉得肚子胀得像吹气球,就是胃里翻江倒海,甚至还会打嗝、泛酸。多数人会说:“没事,可能是吃太急了,过一会儿就好了。”可问题真有这么简单吗?如果这些症状反复出现,并且几乎成了“饭后标配”,那就值得警惕了,它可能不是普通的小毛病,而是消化功能紊乱的信号。

饭后3个异常症状,别当作“小插曲”

饭后3个异常症状,别当作“小插曲”吃饭后,本该是身体进入消化吸收的“悠闲时刻”,可一旦消化系统出现问题,它往往会发出三种常见信号:

① 饭后总是胀气、打嗝正常情况下,少量打嗝是消化过程中气体排出的表现,但如果每次饭后都感觉胃里鼓胀,连呼吸都不顺畅,还伴随频繁打嗝,就说明胃肠动力可能出了问题。食物在胃里停留过久,容易产生过多气体,导致反复胀气。

② 饭后反酸、烧心有人说自己像“火炉”一样,吃点东西就感觉食管被灼烧,这是胃酸反流的典型表现,长期如此,不仅会影响生活质量,还可能造成食管黏膜受损。

③ 饭后容易恶心甚至轻微呕吐这类情况更不能忽视,往往提示胃排空异常或胃肠敏感性增强,尤其是伴随食欲下降、体重减轻的人,更需要尽快做检查。

很多人习惯自我安慰:“这不算病,忍一忍就过去了,”可实际上,消化功能紊乱若长期存在,可能埋下胃炎、胃溃疡甚至肠道问题的隐患。

为什么会消化功能紊乱?背后原因值得深思

为什么会消化功能紊乱?背后原因值得深思很多人第一反应是“我是不是吃坏了肚子?”其实诱因远比我们想象的复杂:

饮食习惯问题:狼吞虎咽、爱吃油腻辛辣、长期暴饮暴食,都会增加胃肠负担,比如有人习惯晚餐吃得特别丰盛,结果睡前胃还在“加班”,第二天自然不舒服。

精神压力因素:焦虑、熬夜、工作压力大会让胃肠神经功能紊乱,你是不是也有过,考试或开会前紧张得胃痛的经历?

基础疾病:有的人其实已经存在慢性胃炎、功能性消化不良,或者胆囊、胰腺等脏器的小毛病,这些都会在饭后放大表现。

药物和生活方式:长期依赖止痛药、喝酒抽烟,也是胃肠道“隐形杀手”。

很多时候,我们以为自己只是“吃多了”,实际上身体已经在通过这些小症状提醒:你的消化系统可能已经超负荷运转。

别慌,也别拖,给自己一个“查一查”的机会

别慌,也别拖,给自己一个“查一查”的机会当你发现饭后异常症状反复出现,正确的做法不是一味忍耐或靠止痛药、胃药去掩盖,而是要去医院做个消化系统相关检查。常规的胃镜、肠镜、腹部B超,都能帮助排查是否有器质性疾病。

更重要的是,日常生活里也可以做一些改变:

放慢吃饭速度:细嚼慢咽,给胃留点缓冲空间。

控制饮食结构:少油少辣,避免大鱼大肉一股脑下肚。

规律作息:别再熬夜刷手机,让肠胃在夜间得到修复。

情绪管理:心情舒畅,胃肠也能轻松很多。

或许有人会觉得,去做检查是不是“兴师动众”?但你想想,如果早期发现问题,简单治疗就能解决,岂不是比等病情恶化后再后悔要好得多?

饭后偶尔的不适,大多数人都经历过,但“经常”才是关键的危险信号。消化功能紊乱并非无法改善,关键在于你是否重视这些小小的提醒,别总以为身体是在“闹脾气”,它可能是在求救。下一次,当你饭后再次出现胀气、反酸或恶心,不妨停下脚步,给自己一个体检和调整的机会。毕竟,真正的健康不是忍出来的,而是查出来、养出来的。

创通网提示:文章来自网络,不代表本站观点。